说起“气虚”,很多人脑子里只浮现一个词:乏力,甚至有些人一感觉自己没劲、提不起精神,就断定自己是气虚,然后随便买点“补气”的保健品往家里搬,更有甚者,把气虚和“虚弱”“年纪大”直接划等号,认为只是普通的体质差,这种简单粗暴的理解,其实远远低估了中医关于气虚的复杂逻辑。

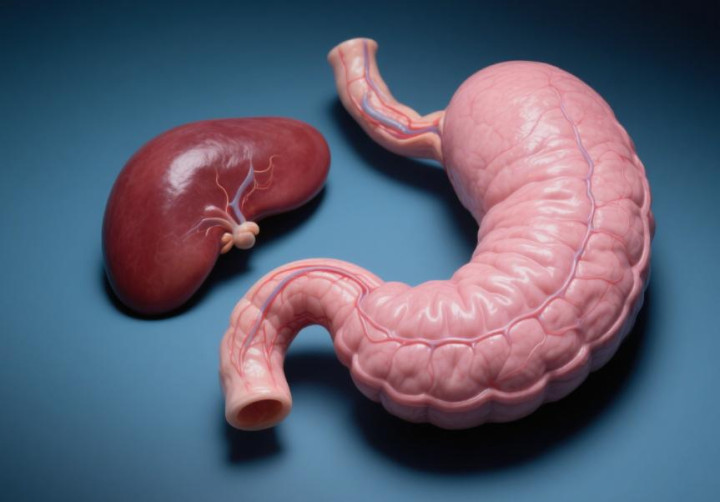

实际上,气虚只是一个表象,它背后牵扯着脾胃功能、冷热偏性等一整套人体内在系统的动态变化,比如,有些人明明气虚,但表现却并非只有乏力,反而常常伴随消化不良、容易感冒、舌苔变化,甚至寒热交错、胃口奇好等复杂症状,更有甚者,所谓“脾虚胃强”这种现象,也让人摸不着头脑:为什么有的人吃得多,却依然体虚、怕冷?这背后其实是中医理论中的一大盲区,被许多人所忽视。

共性问题在于,大家往往只盯着“表面”去理解身体信号,却忽略了内部脏腑的错综关系,许多人只要精神不好就以为是“气虚”,却不管自己是脾弱还是胃旺、寒还是热,甚至连“虚实夹杂”的复杂情况都统统归为“虚”,久而久之,调理方向失准,反而加重问题。

气虚、脾虚胃强、寒热互杂,中医调理有良方

很多人一说“气虚”,想到的就是补,但怎么补才对?中医讲“气”的流转、升降与脏腑密切相关,气虚的本质,是体内“动力系统”出了问题,而不仅仅是感觉累。

气虚症状不止乏力:气虚除了容易疲劳,常常还会伴随出汗多、说话没力、心慌气短,甚至反复感冒,乏力只是冰山一角,背后还潜藏着身体抵抗力减弱和脏腑机能低下的信号。

脾虚胃强的矛盾体:有的人自觉脾胃差,但却胃口很好、总想吃东西,这是脾虚导致的“运化无力”,但胃火亢盛,使得进食欲望反而增强,吃再多也转化不了,容易形成肥胖或虚胖,这时一味“补脾”,可能反而伤及胃气。

寒热互杂的迷惑性:不少人既怕冷又容易上火,手脚冰凉的同时,口腔溃疡、便秘反复,寒热互杂是脏腑平衡失调的标志,调理必须区分虚实、寒热、升降,单纯进补或清热都会出偏差。

中医调理有良方——首先要辨证论治,而不是一刀切,气虚但胃强、寒热交错时,单纯用黄芪、党参类补药反而容易“添堵”,更科学的方法是针对体质调整饮食和生活方式,比如适量运动激发阳气,少吃寒凉、生冷食物,早睡养气,必要时根据脉象用些健脾、理气、温阳、调中类药物,比如经典的四君子汤、补中益气汤等,但务必根据个人情况灵活加减,不能盲目照搬。

中老年人的气虚现象与调理陷阱

到了中老年,气虚和脾胃功能下降变得更为常见,很多人以为年纪大了就该“补补”,结果餐桌上各种高热量、滋补药膳轮番上阵,反而导致体重上升、消化不良、甚至“三高”随之而来,其实,身体不适不是单纯“虚”,更多是“虚实夹杂”,也就是该虚的虚,该实的实。

生活中还有个普遍误区——认为只要多休息、少运动就能“养气”,其实适度活动恰恰能激发脾胃之气,缓解“气滞血瘀”的现象,过度静养只会让身体更“沉闷”,气血流通受阻,反而加重疲劳。

饮食方面,很多人一味进补海参、燕窝、牛奶等滋腻之品,结果脾胃越来越“负担重”,还有人喜欢喝凉茶、绿豆汤祛火,殊不知本就脾虚的人,寒凉入体更容易腹泻、手脚冰凉,调理气虚,首要目标不是“补”,而是“调”:调饮食、调作息、调情绪、调运动,让身体回归平衡。

如何走出气虚调理的误区

气虚表面上是动力不足,根子却在于人体整体运行的平衡遭到破坏,很多人一旦觉得累、没劲,第一反应就是进补,其实真正有效的方法,离不开以下几点思考:

学会观察自身变化:不是所有的累都是气虚,有些人其实是“气郁”,情绪不畅导致气机阻滞,有些人则是“气滞”,气不流通,靠补药不如多运动、多疏导。

分清“虚实夹杂”:身体同一时间往往有虚有实,比如胃口好但乏力,怕冷但爱上火,调理上要兼顾,不能头痛医头脚痛医脚,建议有条件时做个体质辨识,按需调整。

避免“补”字当头:现代社会生活节奏快,饮食过精,很多人不是缺“补品”,而是缺“均衡”,适量运动、规律作息、清淡饮食,比单纯吃补药来得有效得多。

调养重在日常:睡眠、情绪、饮食、锻炼,每一样都是“补气”的良方,尤其是睡好觉、心态平和,远比盲目用药靠谱,中医讲究“未病先防”,调理也是如此,抓早、抓细节,比补药更值得投资。

气虚不是一句“乏力”就能概括,也远不是一味进补能解决的事,中医调理讲究辨证施治、平衡为主,学会观察身体的细微变化,调整饮食起居,循序渐进,才能真正让身体气血充盈、脏腑协调,别让误区困住了健康,回归生活本真,才是最好的良方。

长富资本-配资安全证券配资门户-配资老牌炒股配资门户-机构配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。